2017年10月

週刊文春「韓国軍に慰安婦」記事は山口敬之の捏造か【検証1】

この記事は、TBSワシントン支局長時代の山口敬之氏(51)が週刊文春に〈歴史的スクープ 韓国軍にベトナム人慰安婦がいた! 米機密公文書が暴く朴槿恵の“急所”〉(2015年4月2日号)というタイトルで寄せた記事の捏造を告発するものだ。

表にあるように、韓国からの慰安婦問題に関する圧力は常軌を逸したもので、爆弾を抱えた膝をネチネチ攻められるレスラーのように安倍外交は立ち往生を余儀なくされていた。

当然のことながら、韓国の欺瞞をひるむことなく突くジャーナリストの登場は、時代の要請であった。だからこそ、山口氏はこの記事を手に保守派の論客として頭角を現し、翌年に上梓した『総理』で安倍晋三首相に最も近い記者の“栄光”を勝ち得ることができたのだ。しかし、その道の先達である本田靖春は、

「平凡な言い方にしかならないが、ジャーナリストの使命は、自らを権力と対置させるところから始まる」

と書いている。だとすると総理べったり記者への道は、ジャーナリストの使命の始まりか、終わりかを云々するまでもないということになる。

本記事の要旨は、安倍外交の援護射撃たるべく放たれた「山口記事」において、公文書を歪曲し、取材相手のコメントを捏造した疑惑が持ち上がっているということだ。そして、山口氏からのレイプ被害を訴えてきた伊藤詩織さん(28)が、警視庁刑事部長による逮捕状の差し止めなど、社会が包摂するブラックボックスに斬りこんだと謳う『Black Box』(文藝春秋)を本名で上梓したことと無縁ではない。その関連については、後章に譲る。

まず、山口記事の紹介から始めよう。全体7ページのうち彼の寄稿分は5ページ半。残りは編集部のベトナム現地取材によるもの。

記事は、山口氏自身が見つけた公文書が、韓国軍にベトナム人慰安婦がいたと断定しており、裏付けの補強取材の対象となった人々もインタビューでそれを証言している――そんな内容である。

もう少し詳しく見てみると、概略は以下の通りである。

(1)韓国では植民地時代に日本に協力した者を糾弾する法律が成立している。日本軍(編集部註:正しくは満州国軍)の将校だった朴正熙元大統領を父に持つがゆえに、朴槿恵大統領はその親日イメージに苦しめられてきた。

(2)「ある外交関係者」が山口氏にこう告げる。「日本批判を続ける事が朴大統領のレゾンデートルとなって、慰安婦問題が彼女自らの反日姿勢を証明するツールとなった」

「ベトナム戦争当時、韓国軍が南ベトナム各地で慰安所を経営していたという未確認の情報がある。これをアメリカ政府の資料等によって裏付ける事ができれば、慰安婦問題において韓国に『加害者』の側面が加わる事になる」

(3)全米各地に眠る公文書から、「韓国兵専用の慰安所がある」と米軍当局が断定する文書を発見する。

(4)証言者のインタビューによって裏付けを得て、韓国の方こそ歴史を直視すべきだと山口記者は訴える。

山口氏は(3)で発見した瞬間をこう記述している。

〈7月25日深夜。誰もいない支局の小部屋で、いつものように犯罪記録の公文書を一枚一枚剥ぐように読み込んでいると、一通の書簡に行き当たった〉

彼の眼前に現れたのは、〈サイゴン(現ホーチミン市)の米軍司令部から韓国軍ベトナム指揮官に送られた〉文書で、米軍需物資の横流しに韓国兵が関与していることを指摘していた。米軍などが捜査を行なって、その結果を、次のように記していた。

〈「この施設は、韓国軍による、韓国兵専用の慰安所(Welfare Center)である」驚いて何度も読み返したが、米軍司令部がこの施設を「韓国軍の韓国兵のための慰安所」であると捜査に基づいてそう断定している〉

一見、理路整然とし、綻びがないように映る原稿にはその実、嘘や勘違い、そして捏造が絡み合っている。ではここからは具体的な証言を基に、それを解きほぐしていくことにしたい。

山口氏は自身が〈各地の米軍基地付属の図書館や資料館を訪れたり、リサーチャーを派遣した〉としているが、当のリサーチャーを務めたグリーン誠子氏は、

「調査は私ひとりが担当しました。その歩みの中にすっぽりとご自分の姿を置き換えており、記事はひどいと思いました。文春が出た後に山口さんにお会いしましたけれど、“自分だけがやったように書きすぎた”と仰っていました」と振り返る。

だから、支局長が全米各地を回ったという記述についても、彼女の言葉を借りれば、「ふふふ。いつやったんでしょうね。山口さんが該当の公文書館を訪れたのは秋深まる頃(註:14年10月22日)で、彼はこの時に初めて『リサーチャーID』を作っております」 となるわけだ。

ちょっと調べて頂きたいことがある――。こんな風に山口氏から彼女に連絡があったのは、14年の春さきのことである。話を聞くと、

「慰安婦問題じゃなくてベトナム戦争時に韓国軍がやった虐殺問題についてでした。本当に気が重かったですが、公文書館に行って国務省の資料に沿って調べてみたら突然、韓国兵がけしからぬ場所でいかがわしい行為に耽る、そういった情報関係のものが出て来た」

これを基に文春記事のベースとなる公文書に行きついたのはその年の夏。山口氏は日付まで挙げ、目を皿のようにして公文書を発見したことになっているが、発見したのはグリーン氏だ。

つまり、ある外交関係者の示唆などではなく、リサーチャーが公文書を見つけたことで、山口氏は待望の慰安婦問題に図らずも辿りつけたという恰好なのだ。

「山口さんはこれを読み、韓国軍が経営している慰安所という理解でいいのかと私に聞きました。これに対して“そう思います”とお答えしたのをはっきり覚えています。同盟国の軍隊、しかも米軍の先を行き、一番危険な任務を帯びていたほどの国の司令部に、このような“手紙”を出すのは特殊なこと。米軍側がそうせざるを得なかったのは、余程のことがわかったからではないでしょうか」(同)

他方、彼女はこうも忠告していた。

「公文書を送った米国側の高官たちが生存しているなら取材のアポイントを取るべき。それが無理なら現存する米政府内の担当省庁の高官たちに取材し、資料を示してその内容の深さを推し量ってもらいたい、とね」

支局長が取った行動は後述するとして、公文書は何を伝え、何を語っていないのか、その顔かたちに迫っていかねばなるまい。

「自分ファー」の国会議員に興味なし、「国民の生活が第一」の政治理念に邁進する政治家のみを支援する。(日々雑感)

「国会法」に規定がないから野党の質問時間削減してもオッケーだと・・・まさに「法の盲点をつく」あくどい手口だ!

「国会法」に規定がないから野党の質問時間削減してもオッケーだと・・・まさに「法の盲点をつく」あくどい手口だ!

暴け!モリカケ強姦事件 <これが特別国会の重大任務><読売・産経を除く大半の新聞主張>

<これが特別国会の重大任務>

「10・22選挙は、民進党騒動・小池新党に振り回されて、肝心のモリカケレイプ事件が隠れてしまい、野党は大敗してしまったが、民意は依然として安倍NO。モリカケ強姦事件を暴け、に変わりない。これの徹底追及が、特別国会の責任。徹底追及することが、目下の最大の政治課題である」といっていい。11月1日からの特別国会で、与野党とも徹底審議することを、世論は強く求めている。検察・会計検査院も議会の監視対象だ。

<読売・産経を除く大半の新聞主張>

むろん、政府の御用新聞の読売・産経は、民意の受け皿ではない。国民による不買運動の対象新聞となって久しい。「ジャーナリズムに値しない政権擁護・番犬新聞」と酷評する市民が増えてきている。

したがって、この二つの御用新聞は、選挙後の社説で深刻重大なモリカケ事件追及という文字が消えていて、蓋かけに懸命である。だが、多くの新聞は、弱すぎる政権批判について、後ろめたいのであろう、モリカケ事件追及を社論で取り上げている。

ずばり大半の新聞が、モリカケ事件の追及を議会に訴えている。このことを与野党の国会議員は、天の声として、しかと肝に銘ずるべきなのだ。自公3分の2議席とは無関係である。

<毎日新聞調査で判明>

26日付の毎日新聞が、全国の新聞社説の内容を調査、それを記事にしたことで判明した。毎日も、時にはまともな記事を載せている。

読売と産経の御用新聞を除いた他の大手新聞、大半のブロック紙と地方紙の社説を整理して、報道したものだ。これを友人が見つけて、早速連絡してくれた。友人は東京で発行されている新聞を全て購入しているらしい。図書館を利用すれば、わざわざ買わなくても済むのだが。彼は午後には日刊ゲンダイにも目を通している。時には夕刊フジにも。

「一般人は新聞を読んでも、正しく判断できない。永田町に通じた我々が、少しでも国民のために役立つことをしないと、世の中は良くならない。特に安倍のことを、昔からよく知っているので、不正や間違いを指摘したい。それが今の生きがい」といって、連絡をしてくれる奇特な友人である。ほぼ毎日のように電話をくれる。

ありがたいことに、彼は新聞テレビが報道しない自民党派閥や公明党創価学会の内輪の事情にも明るい。大いに助けられている。

<共同通信!お前もか>

新聞も読まない、テレビも見ていない筆者である。彼は、選挙の投開票日の夜に、あろうことかナベツネと共同通信社長が、安倍の官房機密費に群がっていた、といって怒り狂っていた。

ナベツネの正体を多くの国民は知っている。不買運動に弾みがついてきているが、共同通信までも、というと、正直ショックを受けてしまう。「ブルータス、お前もか」である。

戦前の国営通信社の同盟通信が、戦争責任を問われて、戦後に時事通信と同盟通信になった。前者は、昔から政府より通信社で知られていたが、後者は真っ当な通信社と信じられてきた。後者の労働組合が健全っだった関係もあって、おおむね公正な記事をテレビと地方紙に配信してきた。地方新聞の社説が、読売・産経に傾斜しなかった理由は、共同の成果となって、専門家の評価を受けてきた。

それが、この5年の間に、すっかりナベツネ化してしまった。無念の極みである。地方紙の総崩れが心配だ。それにしても、安倍との酒宴にのこのこと出向く共同通信社長の気が知れない。

ちなみに、共同と時事が、悪役・電通の株主なのだ。

新聞を読まない若者、国民が増えて当然かもしれない。しかし、民意はモリカケ強姦事件の徹底追及である。特別国会の使命であることに変わりない。

2017年10月27日記(政治評論家・日本記者クラブ会員)

「ギリギリの生活」さえ許されない生活保護引き下げの悪夢。生活保護世帯の子どもの生育と教育は「この程度でよい」のか?憲法改正と比べてあまりにもたやすい生活保護制度の「改悪」

「ギリギリの生活」さえ許されない生活保護引き下げの悪夢

2017.10.27 みわよしこ:フリーランス・ライター ダイヤモンド・オンライン

憲法改正と比べてあまりにもたやすい生活保護制度の「改悪」

2017年10月22日の衆議院総選挙は、自民党・公明党が3分の2を超える多数となった。世の中の注目は改憲に集中しているが、私が最も気になるのは生活保護制度の今後だ。

国の最高法規である憲法は、容易に変更されてよいものではない。このため、変更にあたっては、非常に“面倒“な手続きが定められている。しかし、生活保護世帯それぞれに給付される金額である生活保護基準は、厚労大臣が決定する。運用や施行のあり方は、厚労省の通知・通達・規則類で定められる。憲法に比べると、あっけないほど簡単に変更できてしまうのだ。

2013年以後、止まることを知らない勢いで進む生活保護基準の引き下げは、生存権を定めた日本国憲法第25条の「実質改憲」「解釈改憲」なのかもしれない。それでは今、生活保護基準と生活保護制度に、何が起ころうとしているのだろうか。

今回は、社保審・生活保護基準部会と同・生活困窮者自立支援及び生活保護部会の多岐にわたるトピックの中から、特に重大と思われるものを独断と偏見で厳選して紹介する。

内容は以下の3点だ。

(1)「健康で文化的な最低限度」の生育や教育とは?

(2)一般低所得層の消費実態は、どのように参照されようとしているのか。

(3)医療扶助「適正化」のために医療費自費負担を導入してよいのか。

その前に、2013年以後の生活保護費の削減を振り返っておきたい。

2013年以降の生活保護基準削減は、私には「複数の子どもがいる生活保護世帯を狙い撃ちした」かのように見えてならない。下のグラフは、2013年1月に厚労省が公開した資料「生活保護制度の見直しについて」の5ページの表から作成した、都市部での生活保護費の生活費分の引き下げ幅を、世帯構成別に高いものから低いものへと並べたものだ。

◆2013年~2015年 生活扶助引き下げ率(都市部・%)

左側、つまり引き下げ率が高かった側には、子どものいる夫妻・母子世帯・比較的若い単身者が並ぶ。私は当時から、この人々に対する「費用が足りなくなっても、働けばなんとかなるでしょう?(働けないとすれば、あなたの努力不足)」というメッセージを感じとってしまっている。

なおこの他、2人以上の世帯に対しては家賃補助(住宅扶助)の引き下げ幅が大きい。さらに、世帯の人数が多いほど引き下げ率が高まる形での「見直し」多数も行われている。

「働けるはず」の人々を狙い撃ち2013年以後の生活保護基準削減

子育て中の親は、年齢で言えば「働ける」とされる20~65歳であることが多い。とはいえ、子どものいる生活保護世帯の親は、「心身とも健康で、“雇われ力”が高く、求職活動に励めばすぐ就労できる」とは限らない。生活保護費が削減されてどうにもならなくなったら、「だから働く」という成り行きにはならず、働けないまま厳しい生活の中で活力を失うことになりがちだ。子どものいる世帯では、「お金が足りない」ことの影響が直ちに子どもに影響するだろう。

長年にわたって東京都内の生活保護の現場で働いてきた社会福祉士の田川英信さんは、2013年以後の引き下げの影響を現場で見ていた。「生活保護の職場にいて、引き下げの影響が多大過ぎることを痛感していました。生活保護利用者は、家電製品が壊れたり、冠婚葬祭などで思わぬ出費があった際に、余力がないから困り果てる方が多くいます。また交際費が工面できず社会的に孤立している方も多いです。『かつかつの生活で、ただ死なないだけ、楽しみがない』ともよく言われました」と語る。

「それなのに」なのか、あるいは「それだから」なのかはわからないが、生活保護基準部会で現在進んでいるのは、「子どもの健全育成に必要な費用は?」という検討だ。

私が最も気になる動きは、「『健康で文化的な最低限度』の生育や教育とは?」に関する検討だ。

生活保護基準の計算は、1984年に現在と同じ「水準均衡方式」が導入されて以来、最初に標準3人世帯(30代・20代の両親+4歳の子ども)の「最低限度」の生活費を計算するところから始まる。このとき、一般低所得層の「消費実態」が「参照」される。一般低所得層とされてきたのは、所得の低い方から世帯数で10%まで。財務省は、この「10%」をさらに低所得側の「2%」などに変更することを厚労省に要請しつづけてきたが、厚労省は抵抗してきた。

生活保護基準以下の所得で暮らす世帯の「消費実態」を「参照」するという、冷静に考えてみると意味を理解するのに苦労する方式には、当時の生活保護関連審議会の委員たちの精一杯の抵抗が含まれている。「今よりも高くしてほしいと言える状況ではないけれども、せめて下げさせないように」ということだ。

この「10%」は、大ざっぱに言うと「ギリギリだけど社会生活を営める」ラインとして設定された。下着や食物など、他人から見えない何かを節約することで、「おつきあい」が辛うじて維持できるということだ。さらに所得が減っていくと、とりあえずの生命維持、「まだ死んでいない」という状態を維持するために、他のあらゆるものが犠牲になる。

今年度以来、生活保護基準部会で厚労省が進めているのは、「一般世帯との均衡だけではなく、子どもの貧困対策の観点から生活保護制度において保障すべき子どもの健全育成にかかる費用の範囲及び水準」を、生活費を含めて検証することだ(下線は筆者による。資料2ページ)。

現在までに、「子どもの健全育成にかかる費用」に加え、親が2人の場合と1人の場合で必要な費用に差はあるのかどうかという検討も行われている(資料1ページ)。

子どもの貧困対策の観点から見れば、子どもの育つ家庭の貧困を解消することほど確実な対策はない。子どもの学力と家庭の経済状況には密接な関係がある。最も貧しい層の最も勉強する子どもは、最も豊かな層の最も勉強しない子どもより学力が劣ることは、2013年にお茶の水女子大学の研究が明らかにした。

役所文書を読み慣れすぎている私には、どうしても「生活保護制度において保障すべき子どもの健全育成」の意味は「貧困状態にある家庭は貧困のままにしておいてよい」、「子どもの貧困対策」の意味は「生活保護世帯の子どもが、成人後に生活保護世帯をつくることを避ける」と解釈するのが最も自然に見える。

生活保護世帯の子どもの生育と教育は「この程度でよい」のか?

正直なところ、私は資料を読んだだけで目眩を覚える。傍聴すれば、基準部会の委員たちが厚労省の示した政府方針に強く抵抗する姿を時間いっぱい見聞した後、厚労省を出た途端に涙が止まらなくなる。また出張が多く東京に不在のことも多いため、本年7月以後は傍聴していない。

しかし、厚労省の作成した資料を見る限り、「健康で文化的な最低限度」の生育と教育のラインを設定するという“こだわり”は現在も維持されている。所得階層が10%刻みではなく20%刻みになっており、「生活保護世帯と、主に生活保護以下の所得階層を比較する」という検討がされていないのは、せめてもの救いだ。これは、基準部会の委員たちが、おそらくはその比較をさせない目的で、所得階層を細かく分割することに抵抗した結果だ。

傍聴した方々の話によると、基準部会の委員ほぼ全員が、「生活保護世帯の子どもの生育と教育はこの程度でよい」という考え方に強い抵抗を示し、所得が下がるごとに子どもが「剥奪」されるものが何なのかを検討すべき、という意見もあるようだ。政権が「引き下げる」と決めれば、台風の中で舞い散ってしまう木の葉のような抵抗ではあるが、最後まで希望を捨てずに成り行きを見守りたい。

一般低所得層の消費実態が「物価偽装」されている危惧

2点目の危惧は、「一般低所得層の消費実態は、どのように参照されようとしているのか」である。

2013年1月、突如として厚労省独自の物価指数「生活扶助相当CPI」が提示され、物価下落を最大の理由として、大幅な生活保護費用の生活費分(生活扶助)引き下げが実施された。中日新聞編集委員の白井康彦氏は、「生活扶助相当CPI」が引き下げを導くためにつくり出されたものであることを直後に見抜き、著書において「物価偽装」と述べている。生活保護基準引き下げに抗議する「、いのちのとりで裁判」では、今、全国各地の地方裁判所において、この「物価偽装」が争われているところだ。

本年は、2012年に予定されていた生活保護基準見直し(実際には2013年)の、予定されていた5年後の見直しにあたる。厚労省は、、全国消費実態調査の2009年・2014年データを比較することで見直しを行おうとしている。しかし、傍聴した方々によれば、委員たちは厚労省に対し、「なぜ高齢女性世帯が多い全国消費実態調査を使うのか」「年間3ヵ月だけの全国消費実態調査より、通年の家計調査のほうが信頼度が高いのに」「サンプルサイズが小さすぎる」「男女格差の影響は」と鋭い質問の数々を発したという。

現在、「いのちのとりで裁判」を事務局員として支える田川英信氏は、「厚労省は、過去にも、生活保護基準部会などの委員会が出した報告書を尊重せず、”良いとこ取り”で重大な決定を下してきました。委員の多くは、厚労省に不信感を抱いています。また委員の中からは『消費水準の比較では無理。生存権保障としてふさわしい保護基準を厚労省が示すべき』という意見も出ています」と語る。私も、ぜひそうしてほしい。生存権が保障されたとき、どういう生活ができるのか。「生活保護だから無理」「生活保護ならこの程度」はどこまで許されるのか。厚労省の責任で示してほしい。

私から見れば、生活保護基準は現在すでに「低すぎる」といってよいレベルだ。これ以上下げるのであれば、時間をかけて「ツッコミどころ」のない検討をしてほしい。この他、「高齢単身世帯」を新たに生活保護費計算の基準に含めることにより、高齢でない単身世帯に対して大きな引き下げが行われる可能性など、懸念の種は数え切れない。

医療費自費負担への懸念受給者と医療をめぐる偏見

最後に、懸念の3点目である「医療扶助『適正化』のために医療費自費負担を導入してよいのか」について述べたい。この検討は、生活保護基準部会ではなく、生活保護法の再改正を前提に設置された社保審・生活困窮者自立支援及び生活保護部会で行われている。

生活保護費総額のおおむね半分は、医療費で占められている。この背景には、精神科長期入院(生活保護費全体の約12%)もあれば、がんや難病などに罹患している医療ニーズの高い人々が多いこともある。また、「貧困ビジネス」化している一部医療機関の問題もある。

しかし、「医療費の自己負担がないからといって、不要な医療を欲しがる生活保護受給者」という都市伝説は根強い。この都市伝説を背景に、「窓口での自己負担を導入すれば、生活保護受給者が不要な医療を求めることはなくなるのでは」という検討が行われている。

しかしもともと、「無料だから」と安易に医療機関を利用する生活保護の人々(頻回受信者)は多かったわけではない。さらに対策が行われた結果、現在は過去の半分以下になっている。このことは、他ならぬ同部会の厚労省資料の4ページに、「未だにやめられない人は、精神面の疾患・障害を抱えていたり、社会的な居場所がなかったりする場合も」「生活保護世帯の子どもの受診率は一般世帯より低い」という事実とともに示されている。「無料だからといって安易に医療を使う生活保護の人々」が都市伝説であることは、厚労省も認めているのだ。

この自己負担は、いったん立て替えるだけで、手続きをすれば後で戻ってくる形にすることが検討されているのだが、生活保護で暮らす人々は、そのような作業を問題なく行えるとは限らない。むしろ、事務作業・証票の取り扱い・文字の読み書きなどに困難を抱えていることが珍しくない。立て替え分の返戻の手続きが問題なく行えるとしても、一時的に「健康で文化的な最低限度」の保護費からの持ち出しが行われることになる。

もしもこれが制度化されたら、医療を受ければ「健康で文化的な最低限度の生活」が損なわれることを、国が堂々と認めて制度化するということになる。もはや生活保護制度による憲法の無効化、「壊憲」ではないだろうか。

生活保護という希望の制度に、今後も希望を持ち続けたいけれど、明るい材料は何ひとつ見つからない。しかし本年2017年は、小田原市で開催された「生活保護行政のあり方検討会」に、生活保護で暮らした経験を持つ和久井みちる氏が有識者委員として参加するという、史上初の快挙があった記念すべき年でもある。生活保護という経験を評価されて公的機関の有識者委員になった人は、過去にいなかったのだ。

「2013年以後に行われた、過去最大規模の生活保護基準引き下げで当事者の生活がどうなっているのかを知るために、まず当事者の声を聞き、困窮実態を理解し、それから決定してほしいです」(田川氏)

現在約220万人の生活保護受給者たち、人数でいえば最大のステークホルダーを置き去りにして、生活保護に関する物事が決められたり進められたりしてよい理由はない。とりあえず私は、障害者運動の世界統一スローガン「Nothing with us without us(私たちのことを私たち抜きに決めるな)」を心の中に煮えたぎらせながら、成り行きに関心を寄せ続け、泣きながらでも関連部会の傍聴を再開しようと思う。

老人から大金を巻き上げる有名企業の悪徳商法。気づけば実家が食いものにされていた…

老人から大金を巻き上げる有名企業の悪徳商法。気づけば実家が食いものにされていた…

週刊SPA! 10/29

実家に帰るたびに、思わず首を傾げたくなる異変に気付いた方は少なくないだろう。特にSPA!世代の親たちは、いわゆる団塊の世代。高齢で様々な問題を孕み始めており、そういった問題を実家に帰る度に感じる方も少なくないはずだ。

◆ウォシュレット導入で1000万円の借り入れ

◆檀家の寺から寄付要求、その金額は3000万円!?

橋下、丸山が「ボケ!」連発の悪態バトル&松井の乱暴な言葉に、維新の衰退を感じる

最近はすっかり「ゆ党」おいうより「よ党」(野党のふりをした実質的「与党」)になってしまった維新の会は、橋下徹氏が離れてからほとんど目立たず。<足立氏や丸山氏の暴言が取り上げられるぐらい?^^;>

今回の衆院選でも、希望の党とすみわけをしたというニュース以外は「???」で、唯一強かった大阪の選挙区でも議席をとられる始末。議席を14から11に減らし、国会での存在感がますます薄れてしまいそうだ。(~_~;)

うまく行かない政党は、やはりもめごとも起きやすくなるようで。先週は、丸山穂高氏と橋下徹氏のツイッター・バトルが勃発。ちょこっと世間をにぎわせた。(@@)

丸山氏が衆院選の結果に関して松井代表の責任を問うツイートをしたのを見た橋下氏が、自らのツイッターで丸山氏に対し「若造」と 「ボケ!」を連発して罵倒したことが、バトルの発端だったのだが。<確かに丸山くんは生意気だと思うけど。橋下氏の若い時を彷彿させるかも。^^;>

橋下氏はこのことで、日本維新の会の顧問を辞すると発表した。<大阪維新の会の顧問は続けるそうだ。>

mewは、もはや首長、政治家でないとはいえ、橋下氏のツイッターでの言葉遣いに唖然とさせられたし。その後、このバトルを受けて大阪府の松井知事が、(私人として答えたらしいが)会見の場で「ちょけた話されると」「何をいちびっているのか」などという表現を使っているのをTVで見て、マジで驚いてしまった。(゚Д゚)

<東京人からすると、それこそ「ミナミの帝王」とか関西系のVシネ見てるような感じ?(そう言えば、前にTVに映った松井氏を山口組系の組長と間違えた人がいたという話を書いたっけね。(~_~;))

『橋下徹氏、維新・丸山穂高議員にブチ切れる 「お前が勝てたのは松井さんが知事をやっているからだ。ボケ!」

「ボケ」を9回も繰り返して大激怒。

橋下徹前大阪市長(48)が10月25日、衆院選で当選した日本維新の会の国会議員・丸山穂高氏(33)に、Twitterで激怒した。「ボケ」を9回も繰り返したほか、「お前が勝てたのは松井さんが知事をやっているからだ」などと述べた。

①維新国会議員にも丸山という口のきき方も知らない若造が勘違いしてきた。国会議員は永田町病にすぐかかる。丸山も自分の力で当選したと錯覚している。お前が勝てたのは松井さんが知事をやっているからだ。ボケ!代表選を求めるにも言い方があるやろ。ボケ!こいつには一度注意したのにあかんな。

? 橋下徹 (@hashimoto_lo) October 25, 2017

橋下氏が激怒したのは、丸山氏の話しぶりだった。丸山氏は衆院選での低迷を理由に、日本維新の会の代表選の実施を求めた。維新は衆院選での総獲得議席数が11にとどまり、公示前の14を割り込んでいた。

なお、橋下氏は26日、「日本維新の会の法律顧問を辞しました」とツイート。「大阪での大阪維新の活動を理解することなく、ふざけた物言いをする国会議員がいるところと付き合うと精神衛生上良くない」などと理由を説明した。松井氏も、「先ほど橋下さんと話しまして、大阪維新の会とは、これまで通り付き合うと合意いたしました」などとTwitterに書き込んだ。(2017年10月26日 ハフポスト日本版編集部)

安倍首相は、国会内に改憲派の議員を増やすため&野党にも改憲賛成の政党があるということをアピールするために、維新の会や希望の党の国政進出&勢力拡大に期待。<松井氏も小池氏も自民党との連携の可能性を肯定する発言をしているしね。(-"-)>

結局、維新は思ったほど議席が伸ばせず、民主党との合流にも失敗し、どんどん議員が減少。希望も思ったほど議席が集められず。

山口敬之が月刊誌での執筆活動を再開した。こんな奴を受け入れるのは、月間WillとHanadaしかあるまい。

【安倍総理が出演熱望番組】「報道特注」で山口敬之氏がメディアに復帰!維新・足立議員、自民・和田議員(元こころ)、上念司氏などが出演

2017/10/29 健康になるためのブログ

この番組を民放で流したら、安倍政権支持率10%ぐらいになるんじゃないでしょうか。

ネットでこんな番組やっても、全然大丈夫ってわかってるんですよね。この人たち。足立っちゃんは維新に逆風の中で今回9万票取ってます(大阪9区)。

森友問題、財務省責任者が背任罪で懲役の可能性…国有地、6億円「過剰値引き」認定か

2017.10.28 文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士 Business Journal

先の衆議院解散・総選挙の引き金になったともいわれる森友学園問題が、再び動き出しそうな様相を呈している。

森友問題をめぐっては、財務省近畿財務局がごみの撤去費用として約8億円値引きして国有地を森友学園に売却したことが焦点となっているが、問題を調査している会計検査院は、この値引き額が最大で6億円ほど過剰だと試算していると報じられた。

調査は継続中だが、会計検査院は4月にも、国有地払い下げに関する交渉記録を近畿財務局が廃棄していた点について、公文書管理法上「不適切」である可能性を指摘しているだけに、調査の結果によっては再び安倍政権を揺るがす政治問題に発展しかねない。

調査結果は11月に公表される予定だが、もし値引き額が過剰であった場合、財務省は国の財政に相当額分の損失を与えたことになるが、広義では「税金の不正支出」ともいえる行為を犯した財務省は罪を問われないのであろうか。弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏に解説してもらった。

■背任罪に相当の可能性

国や地方自治体の行為、公務員の行為というものは、(重大かつ明白な瑕疵がなければ)あとから取り消されたりしない限り有効とされているので、原則として違法、犯罪となることはありません。

たとえば、「道路を敷く」行為は、各種の手続きを経ていなかったり、実は他人の土地の一部を勝手に通っていたりしたとしても、ただちに違法、犯罪とはならないわけです。

ところが、国などの行為のなかには、一般の国民が行うのと同じ行為もあります。たとえば、国有地を売却する行為、官庁で使用するオフィス機器を購入する行為などです。これらの行為が一般の国民が行うのと同じような私法上の行為であるとするならば、一般の国民と同じ法律が適用されることになります。

では、国有地を売却する際、土地に瑕疵(廃棄物が埋まっているなど)があることを理由に4億円程度を値引きしなければならない場合において、担当の公務員が必要を超えて8億円も値引きして売却してしまった場合、問題があるのでしょうか。

会社が所有する土地を売却する際、「会社の土地を売却する担当」となった経理課の職員が8億円も値引きして売却してしまった場合には、会社に4億円の損害を与えてしまったと考えることができます。これを故意に(わざと)会社に損害を与えることを理解しながら行った場合、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される背任罪(刑法247条)に問われる可能性があります。

すなわち、「他人のために」「その(他人の)事務を処理する者が」「自分や第三者の利益を図ったり」または「本人(その他人)に損害を与える目的で」「任務に背く行為」をして「本人(その他人)に損害を与えた」場合、背任罪という特殊な犯罪が成立します。

会社務めの人なら、その会社のために事務をしているわけですから、それにもかかわらず、会社に損害を与えることを知りながら任務に背く行為をして、実際に損害を与えた場合、罪に問われるわけです。

これを国に務める公務員(国家公務員)の場合に当てはめると、公務員は「職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない(国家公務員法第96条)」と規定されているので、国のため、国民全体のため、公共の利益のために勤務しなければなりません。

そのため、もしこの公務員が「国の財産を売却する職務」を担当しているにもかかわらず、市況価格よりも極端に安価で売るようなこととすれば、国や国民全体の利益を害することになるわけなので、背任罪が成立する可能性があります。

なお、背任罪の刑罰は「個人」に科される罪なので、近畿理財局や財務省自体が刑罰に問われることはありません。

バカの一言では済まされない 野党を潰すユダたちの正体。この国では本当の政権交代は起きないのか。絶望的である。

2017年10月28日 日刊ゲンダイ

「こんなに勝つとは思わなかった」――衆院選の開票当日、安倍首相は周囲にそう漏らしたそうだ。これって実感なのではないか。

なにしろ、国民はまったく安倍首相を支持していないからだ。安倍首相に今後も総理を「続けて欲しい」が37%なのに対し、「そうは思わない」は47%に達している。自民党が小選挙区で獲得した票も、全有権者の25%に過ぎず、比例区はわずか17%である。

それでも、自民党が281議席と圧勝した理由はハッキリしている。野党が「立憲」「希望」「共産」「無所属」などに分裂し、バラバラに戦ったからだ。1人しか当選できない小選挙区制では、野党が乱立したら絶対に勝てない。1対1の戦いに持ち込まない限り勝ち目はない。逆にいうと、野党が結束して戦っていたら、自公に3分の2の議席を渡すこともなかったはずである。

実際、共同通信の試算によると、もし野党がタッグを組んで戦っていたら62の選挙区で逆転し、比例の獲得議席は変化しなかったと仮定しても、自民党は219議席と単独過半数を割り込んでいたという。過半数を割ったら、安倍首相は即刻、辞任表明に追い込まれていたはずである。政治評論家の本澤二郎氏が言う。

「もともと、民進、自由、社民、共産の野党4党は、解散の直前まで選挙協力をして自公と戦う予定でした。野党が結束したら、いい勝負になることは昨年の参院選で証明されていた。32ある1人区で11勝している。10・22総選挙も、野党がまとまっていたら互角の戦いになったでしょう。選挙協力が成立した新潟は、野党の4勝2敗でした。比例区の得票数も、自民1855万に対し、立憲1108万、希望967万と合計すると自民を上回っている。野党の分裂が自民圧勝をもたらしたのは明らかです」

なぜ、予定通り野党4党で選挙協力をして戦わなかったのか。せっかくのチャンスを潰してしまったのか。つくづく愚かというしかない。

■百も承知で自民党を利した

それだけに、選挙の直前に野党をバラバラにした“A級戦犯”の小池百合子と前原誠司の罪は本当に重い。

2人だって、野党候補が乱立したら自民党を利することは、百も承知だったはずである。なのに、野党第1党だった民進党を解体し、「共産党とは組めない」と野党4党が合意した選挙協力をブチ壊し、その揚げ句、小池知事の「排除発言」によって野党を分断させたのだから度し難い。これでは、自民党に「どうぞ勝ってください」と塩を送ったも同然である。

いったいこの20年間、小池と前原はなにを学んできたのか。小選挙区制が導入されてから20年、バラバラの野党は、自民党にまんまとやられてきた。2009年の総選挙で政権交代が実現したのは、<民主、社民、大地、国民新党>などの野党が選挙協力し、共産党が半数以上の選挙区で候補者を擁立しなかったからである。

「この10年、日本の有権者の色分けは、ほとんど変わっていません。自公支持者が30%、野党支持者が20%、無党派が50%です。野党が選挙で勝利するためには、野党がまとまったうえ、投票率をアップさせて無党派層を動かすしかない。投票率が69%まで上昇した09年がまさにそうでした。今回、最悪だったのは、民進や希望のドタバタによって、“野党はなにをやっているのか”と有権者の失望を招いたことです。無党派が動かず投票率も53%でした。これでは勝てませんよ」(本澤二郎氏=前出)

野党4党の選挙協力が整ったことで、10月22日の総選挙は久しぶりに激戦となり、結果的に有権者の関心が高まり、無党派層が投票所に足を運ぶと期待された。なのに、小池と前原がすべて台無しにしてしまった。

| 初めから野党を分裂させるつもり |

野党が自滅しているようでは、政権交代など夢のまた夢だ。

どうして、小池と前原は野党を潰すようなことをしたのか。ひょっとして、安倍自民党と裏でつながっていたのではないか。そう疑われても仕方がない。自分たちの行動が自民党を利することは分かっていたはずである。

そもそも前原代表は、本当に小池知事に騙されたのだろうか。民進党丸ごと希望の党に行けると信じていたが騙された、と流布されているが、本当なのか。

実際は、右翼思想の自分とは相いれないリベラル勢力は、最初から排除するつもりだったのではないか。その証拠に、排除発言があった後も「すべて想定内だ」「私の判断は正しかった」と胸を張っていた。「共産党とは組めない」とも繰り返し口にしていた。初めから野党結集を潰そうとしていたとしか思えない。

小池知事にしたって、根っこは自民党である。思想信条は安倍首相と変わらない。野党議員や支持者にはシンパシーのカケラもないに違いない。政治評論家の森田実氏がこう言う。

「前原さんと小池さんに対して、騙されたとか、策に溺れたなどと批判する声がありますが、失敗したどころか、“確信犯”だった可能性があります。少なくても、2人が理想とする政治状況が生まれたことは確かでしょう。2人ともガチガチの“改憲派”です。もし、野党4党の選挙協力が行われていたら、自公は3分の2を失っていた可能性が高いが、野党が分裂したために、自公が3分の2を確保し、ひきつづき改憲発議が可能となっています」

小池百合子と前原誠司は、野党を潰すユダだったのではないか。小池知事は、いざとなったら安倍首相と手を結び、改憲の旗を振る恐れがある。

■裏切り者3人の共通点は「改憲」と「従米軍国」

もう1人、怪しいのが野田佳彦だ。そもそも、政権を奪った民主党が、あのまま大きな塊として残っていたら、野党転落後も自民党と十分、対峙できたはずだ。なのに、小沢グループを民主党から追放してしまった。

その揚げ句、最悪のタイミングで「消費税増税」を公約に掲げて解散したのだから、自殺行為もいいところだ。

野田首相が解散した2012年12月の総選挙は、野党候補が、民主、未来、共産、みんな、社民、維新、大地、国民、新党改革、新党日本……と乱立。自民党は294議席を奪い、政権に復帰している。まさに、自民党に「どうぞ勝って下さい」と権力を譲ったようなものだった。

この国は野党が力を持って大きくなると、アメリカの力が働くのか、それとも政権が裏工作をしかけるのか、安保闘争の頃から野党が分裂している。

小池百合子、前原誠司、野田佳彦の3人の共通点は、「改憲派」であり、「従米軍国主義」だということだ。野党を潰したこの3人は、よくも知事や議員をつづけていられるものだ。

「安倍首相はモリカケ疑惑で追い詰められ、大義なき解散と批判されていただけに、野党4党が予定通りに選挙協力をして戦っていれば、退陣に追い込まれていた可能性が高かった。最悪なのは、自民党を勝たせたために確実に改憲に動いてくることです。早くも日本最大の右翼組織“日本会議”は、蠢動している。小池百合子と前原誠司が野党潰しに動いた裏になにがあったのか、徹底的に検証する必要があります」(森田実氏=前出)

この国では本当の政権交代は起きないのか。絶望的である。

授業料無償化は「産業界から人材を受け入れるなど実社会で評価されている大学に限定すべき」(茂木人づくり革命担当相)。こうした発想の延長線上に「経済的徴兵制」がある!

授業料無償化は「産業界から人材を受け入れるなど実社会で評価されている大学に限定すべき」(茂木人づくり革命担当相)。こうした発想の延長線上に「経済的徴兵制」がある!

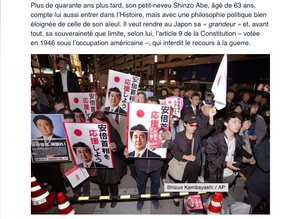

「安倍晋三、受け継がれし歴史修正主義」(仏ル・モンド紙)。海外メディアが警告する安倍晋三の正体!

「安倍晋三、受け継がれし歴史修正主義」(仏ル・モンド紙)。海外メディアが警告する安倍晋三の正体!